土日や深夜も即回答。AIアシスタントが店舗で働く従業員の「いつでも聞ける安心」と店長の負荷軽減を実現

.jpg?fm=webp&w=4000&h=2667)

.png?fm=webp&w=850&h=118)

| 社名 | 俺の株式会社 |

|---|---|

業種 | |

| 従業員数 | |

| 課題 | |

| 都道府県 | |

| 機能・サービス | |

機能の詳細を見る

課題

- 企業合併と就業規則の刷新で、全社への正確な情報伝達が急務に

- 情報伝達は店長に依存しており、案内ミスや手戻りが発生

- パート・アルバイトには気軽に質問できる手段がなかった

解決策

- パート・アルバイトを含む全従業員が利用するSmartHRのAIアシスタント機能を試験導入

- 就業規則を読み込ませ、いつでも正しい情報にアクセスできる環境を整備

- 雇用形態ごとに公開範囲を設定、ルールの混乱を未然に防止

効果

- AIによる一次対応で問い合わせを効率化、人事や店長の負荷削減

- 従業員の「聞かずに間違う」をなくし、申請ミスや手戻りを防止

- 深夜・休日でもAIが即時回答、店舗で働く従業員の安心感を醸成

情報伝達は「店長の伝える力頼み」申請ミスや手戻りが課題に

はじめに、社内問い合わせについて抱えていた課題を教えてください。

高野さん: 弊社には2025年6月時点で約1,800名の従業員が在籍しており、そのうち77%がパート・アルバイトとして働いています。正社員よりも人数の多い方々が、人事や労務について疑問をもった際に情報を探したり、気軽に問い合わせたりする手段が限られていました。

正社員向けにはチャットツールが用意されていますが、パート・アルバイトの方々はアカウントをもっておらず利用できません。疑問や不明点がある際は店長を介して確認するか、電話やメールで本部に問い合わせるしかない状況でした。

また、本部から人事労務に関する情報を周知したい場合、メールでの一斉送信や店舗への紙の配付で対応していました。しかし、メールは読まれたかを確認できず、受信者の設定によって届かないケースもあります。また、紙だと従業員の出勤日がバラバラでいつ渡せるかが読めません。どちらの手段も情報伝達の確実性に不安が残り、結局は店長の「伝える力」頼みでした。

問い合わせ対応を担う店長の負担もなかなか大きそうですね。

高野さん:現場で日々の業務を担う店長にとって、本部から伝達される人事や労務関連のこまかな手続きすべてを正しく把握するのは難しいのが実情です。結果として、パート・アルバイトの方に対して、意図せず誤った案内をしてしまうこともありました。

たとえば、労務手続きで提出が必要な書類について、書類の種類自体を間違えてしまう場合があります。急にパートの方から交通費変更の申請書が届き、店舗に確認してみると、実は1日だけほかの店舗へヘルプに行った際の交通費精算だったケースもありました。

また、社員用の書類をパート・アルバイトの方が提出していたり、逆にパート用の書類を社員が使って申請していたりと、雇用形態に応じた書類の使い分けが十分伝わっていないケースも見受けられます。

合併により従業員倍増、就業規則の変更。情報共有の課題に「渡りに船」

加えて、会社としても大きな変化があったと伺いました。

高野さん: 2024年にオリーブ株式会社と合併し、従業員数が倍近くに増えました。単に人数が増えただけでなく、問い合わせの内容も多様化。「会社によって従業員の気にするポイントがここまで違うのか」と驚いたのを覚えています。

そこに就業規則の刷新も重なりました。月単位の変動労働制から、1日8時間制に変更するという勤怠にまつわる大きな変更も含むものです。

全従業員に正しく把握してほしい変更ですね。

高野さん:その通りです。全従業員への伝達が急務でしたが、さきほどお話ししたとおり、全従業員に情報を共有したり、問い合わせに答えたりする手段は限られています。

変更までの準備期間も短く、説明会を開催するのも難しい状況でした。メールで要約した内容を送付しましたが、それでも不明点が生じると予想していました。

パートやアルバイトを含む従業員が正しい情報を把握し、疑問を解決できる仕組みづくりが、より差し迫った課題になっていました。

そうした状況で、AIアシスタント機能の試験運用の話を受けたので、まさに「渡りに船」という状態でしたね。

設定も驚くほど簡単。従業員も管理者も迷わずすぐにAI活用をスタート

導入時はどのような作業が発生しましたか?

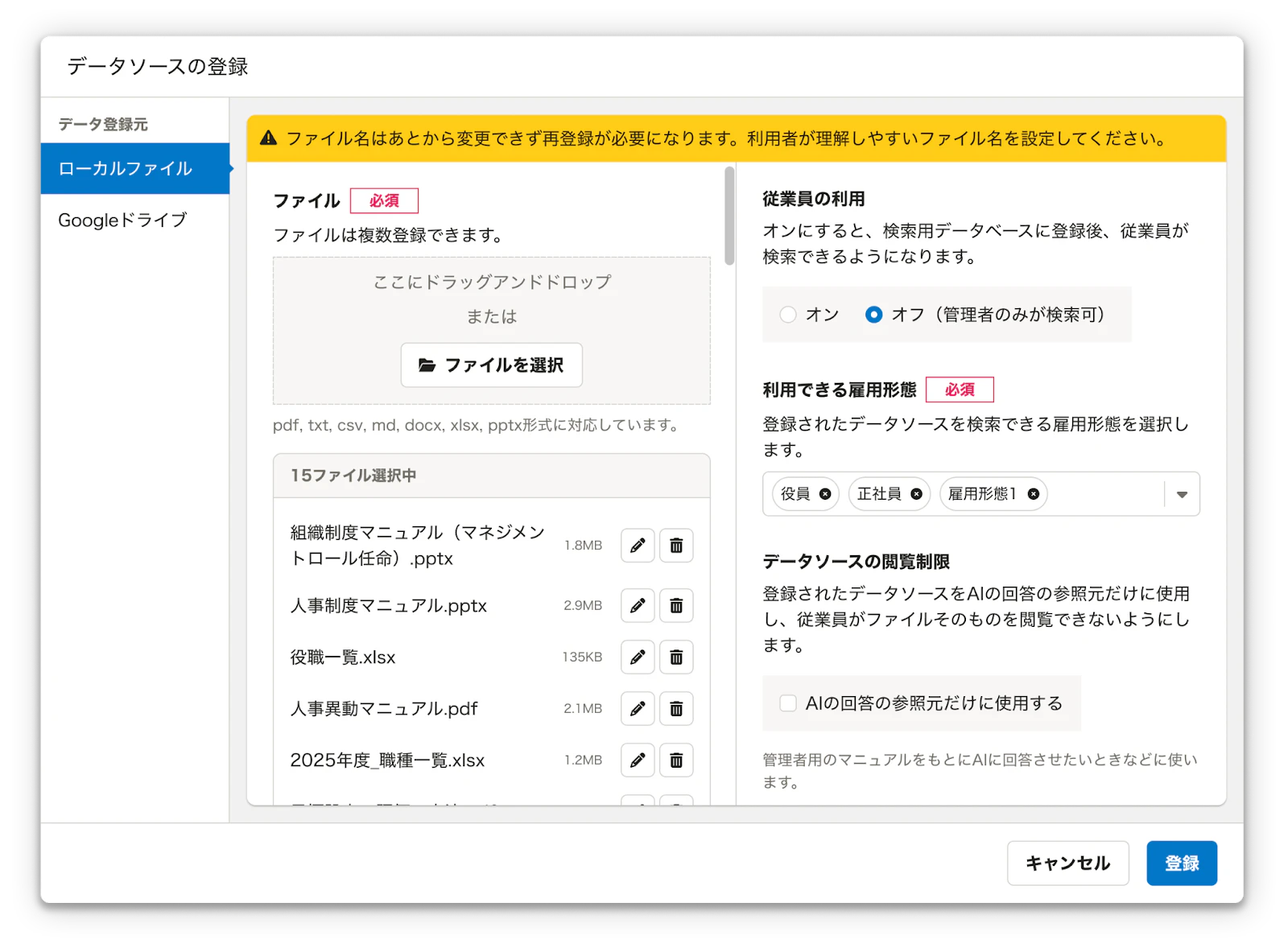

高野さん:合併や働き方の変更にあわせて作成した新たな就業規則を、AIアシスタントにアップロードして、活用を始めました。

実際に使ってみて、操作性などはいかがでしたか?

高野さん: 驚くほど簡単でした。SmartHRのほか機能にもあてはまりますが、マニュアルやFAQを読み込まなくても直感的に使えます。

就業規則のデータをアップロードして、公開範囲を選択するだけで設定が完了するので、管理者として迷うことはまったくなかったです。自動で生成されるAIによる回答の精度も、とくに違和感はありませんでした。

公開範囲はどのように設定されているのですか?

高野さん:弊社は正社員とパート・アルバイト、店舗と本社で就業規則に違いがあります。そのため、従業員の雇用形態や勤務場所に応じて、必要な規則だけが表示されるよう公開範囲を設定しています。

正社員向けの就業規則をパート・アルバイトの方が間違って確認してしまうような状況は避けたいと考えています。給与や待遇などに違いがあるため、そうした混同が誤解を生んでしまう可能性があるためです。

24時間対応で実現する、聞ける安心感とミスや抜け漏れ防止

AIアシスタントの試験運用を通じて、どのような効果を実感されていますか?

高野さん: 問い合わせ対応が効率化されました。どれだけ詳細な説明資料を用意しても、確認せずに質問してくる従業員も一定数おります。そうした場合に「まず、AIアシスタントで確認してください」と案内できるようになりました。

従来のやり方で「案内メールを見てください」と伝えても「受信していません」「再送してください」といったやり取りが発生しがちでした。ですが、AIアシスタントなら24時間、何度でも質問できます。店長に依存していた問い合わせ対応からも脱却し、より効率的な運営につながりそうです。

「こういう場面で助かりそう」と感じている場面などがあれば教えてください。

高野さん: 従業員が「聞かずに間違う」のは防ぎやすくなると感じています。

気軽に質問して正しい情報にアクセスできるようになれば、書類の種類を誤った利用や、それに伴う手戻り・抜け漏れは減っていくでしょう。疑問があっても聞かず、間違いに気づかないまま手続きが進み、あとからやり直しになる…といった事態を防げるだけでも、人事労務担当者の負担は大きく減ります。

もう一つは、緊急時の問い合わせ対応です。たとえば労災など、発生頻度は低いものの緊急性の高い問い合わせは、本部の人事労務担当者が不在の土日や深夜に発生するケースも多いです。

店長にとっても緊急対応は頻度が少ない分、手順を忘れてしまうケースは少なくありません。

現場の店長や従業員としても急いで回答がほしい状況で、AIアシスタントがあれば、24時間いつでも正しい情報を得られます。緊急時に「いつでも聞ける安心感」を実現できるのも提供価値の一つではと思っています。

SmartHRは「全従業員が必ず登録し、アクセスできる唯一の手段」

試験運用を経て、AIアシスタントの必要性を感じていますか?

高野さん: 弊社にとってSmartHRは、パートやアルバイトを含む全従業員が必ず登録し、アクセスできる唯一のシステムです。ほかに代わりとなるものがないというのが現実です。

従来は「どの方法なら全員に確実に届くだろう」と毎回考える必要がありました。AIアシスタント機能により、こうした課題が解決されました。データをアップしておけば「AIアシスタントで確認してください」と案内するだけで、確実に全員が必要なときにアクセスできるからです。

今後の活用の展望についてお聞かせください。

高野さん:就業規則など労務関連の情報以外にも、評価制度などタレントマネジメントに必要な情報、文書化されている情報をどんどんアップロードしていきたいです。人事や労務にかかわらず、経理や法務など他部署が管理している情報も積極的に活用していきたいと考えています。

従業員が働くうえで必要な資料が揃えば、入社手続き段階で「わからなかったら、いつでもAIアシスタントに聞いてみてください」といった案内の実施も検討しています。

とくに年末調整のように、年に一度しかなく従業員が手順を忘れがちな業務では、問い合わせが増える傾向にあります。そうした業務も控えていますから、従業員の皆さんに「まずAIアシスタントに聞く」習慣を浸透させていきたいと考えています。

AIアシスタントには、利用状況や質問の傾向などのレポートを確認できる機能も備わっています。今後活用の予定はありますか?

高野さん: 普段は問い合わせがないものの、実は理解できていない潜在的な課題を把握して、そこを中心に資料を追加していきたいですね。

現在はニーズや困りごとを想像で対応している部分があります。実際に何を質問されているのかをもとに資料内容を改善できれば、従業員により理解してもらいやすくなりそうです。

とくに合併により複数の会社が統合された現在、会社ごとに問い合わせの傾向にも違いがあります。データにもとづいて従業員の本当のニーズを把握して、より的確な情報提供や継続的な改善につなげていきたいと思います。

従業員の皆さまの負担軽減はもちろん、安心感にもつながっているとのこと大変嬉しく思います。引き続きSmartHRがご支援できるよう改善を進めてまいります。貴重なお話をありがとうございました!

※

掲載内容は取材当時のものです。

.png?fm=webp&w=850&h=118)

| 社名 | 俺の株式会社 |

|---|---|

業種 | |

| 従業員数 | |

| 課題 | |

| 都道府県 | |

| 機能・サービス | |

機能の詳細を見る

お気軽にお問い合わせください

SmartHR導入に関するご相談、

見積もりのご依頼、

トライアルを受け付けています。