保有資格などあらゆる情報を一元管理。SmartHR活用を通して離職課題と向き合い、戦略人事への挑戦をスタート

| 社名 | 新日本海フェリー株式会社 |

|---|---|

業種 | |

| 従業員数 | |

| 課題 | |

| 都道府県 | |

| 機能・サービス | |

機能の詳細を見る

課題

- 従来の人事評価システムが制度変更に対応できず、表計算ソフト運用による負荷がかかっていた

- 従業員情報がバラバラで管理されており、情報を探すのに時間がかかる

- 離職や人材配置に課題に対し、勘に頼った人事施策になっていた

解決策

- 人事評価をSmartHRに移行し、運用を効率化

- 給与情報や保有資格、適性検査の結果、研修受講履歴などあらゆる情報を集約し、従業員データベースを構築

- 従業員サーベイ機能と人事労務レポート機能で組織課題を可視化

効果

- 人事評価における制度とシステム連動性が高まり、現場からは「自分でつけた評価を把握しやすくなった」という声も

- 上層部や現場の管理職など、総務部外でも必要に応じて従業員データを見られるようになった

- 組織課題が可視化され、データにもとづいた仮説立て・施策検討が可能になった

北海道と本州を結ぶ、日本海側唯一の長距離フェリー航路を運営する新日本海フェリー株式会社。大型・高速フェリーを活用し、物流の要としてライフラインの安定供給に貢献しているほか、充実した船内サービスを提供することで、物流と船旅の両面から社会基盤としての役割を果たしています。

同社は、内製システムで人事評価を管理してきましたが、人事制度変更の際に限界を感じ、グループ会社17社(約800名)でSmartHRを導入。契約からわずか5か月でタレントマネジメントの基盤を構築し、人事評価の効率化だけでなく、離職傾向といった組織課題の可視化にも成功しました。

今回は、同社総務部人事チームの大塚さんに、短期間でSmartHR活用を軌道に乗せた秘訣と、データ活用でみえた人事戦略の展望を伺います。

「なんとなく離職が多い」を可視化できない組織課題

SmartHR導入以前は、どのような課題を抱えていましたか?

大塚さん:大きく3つの課題がありました。

1つ目は、従来使っていた内製の人事評価システムに限界がきていたことです。半年前に評価段階を4段階から10段階へ変更するなど、より精緻な評価を目指して人事制度を改定しました。その際、システム部門のリソースがほかの業務で逼迫しており、制度変更に合わせたシステム改修が追いつかない状況になっていたのです。そのため、表計算ソフトで新しい人事制度に対応しましたが、ファイルのやりとりや煩雑な集計など、大きな運用負荷がかかっていました。

2つ目は、人事に関するデータが分散していたことです。評価データは内製システム、従業員の基本情報は別の内製システム、入社時の履歴書や適性検査の結果は紙、給与・勤怠はまた別のシステムと、情報があちこちに散在。「あのデータはどこにあるんだっけ?」と探す時間も多く、非効率さを感じていました。

そして3つ目は、潜在的な組織課題の把握です。とくに、若手社員の離職がなんとなく多いという感覚はあるものの、拠点や勤続年数、職種の傾向など具体的な分析はできていませんでした。都度、各上司が退職理由をヒアリングしているものの、本音を引き出せているかは不透明な状態でした。

数あるシステムのなかから、SmartHRを選んだ決め手はなんでしょうか?

大塚さん:タレントマネジメント機能だけでなく、労務機能まで含めて網羅的に機能が揃っていた点が最大の決め手です。他社では個別に追加機能が必要なケースもありましたが、SmartHRは欲しい機能が最初からすべて搭載されていました。

また、将来的な機能の拡張性に期待がもてたことも大きなポイントです。個人的に、システム間のデータ連携はできるだけ避けたいと考えています。SmartHRが今後、タレントマネジメント領域と労務領域までシームレスにカバーしてくれるようになれば、1つのシステムで人事業務が完結できるといったビジョンがみえ、魅力を感じました。

契約からわずか1か月半で人事評価運用スタート

契約から非常に短期間で活用を進められています。どのように導入を進められたのでしょうか?

大塚さん:導入が決まってからは、ほぼ私ひとりで推進しました。2024年12月末に契約し、翌年2月下旬には、人事評価をSmartHRで始めなければならなかったので、とにかく時間がありませんでした。

実は、導入時の役員へのプレゼンの際に「2月の人事評価とサーベイは、新システムで実施します」と宣言してしまっていたんです。これが後には引けない状況を生み出し、強力な推進力になりました。

導入を進めるときには「選択と集中」を意識し、まずは人事評価のシステム化に集中しました。たとえば、電子申請機能は既存の給与システムにもあったため、後回しにするなど、やらないことを明確にしました。

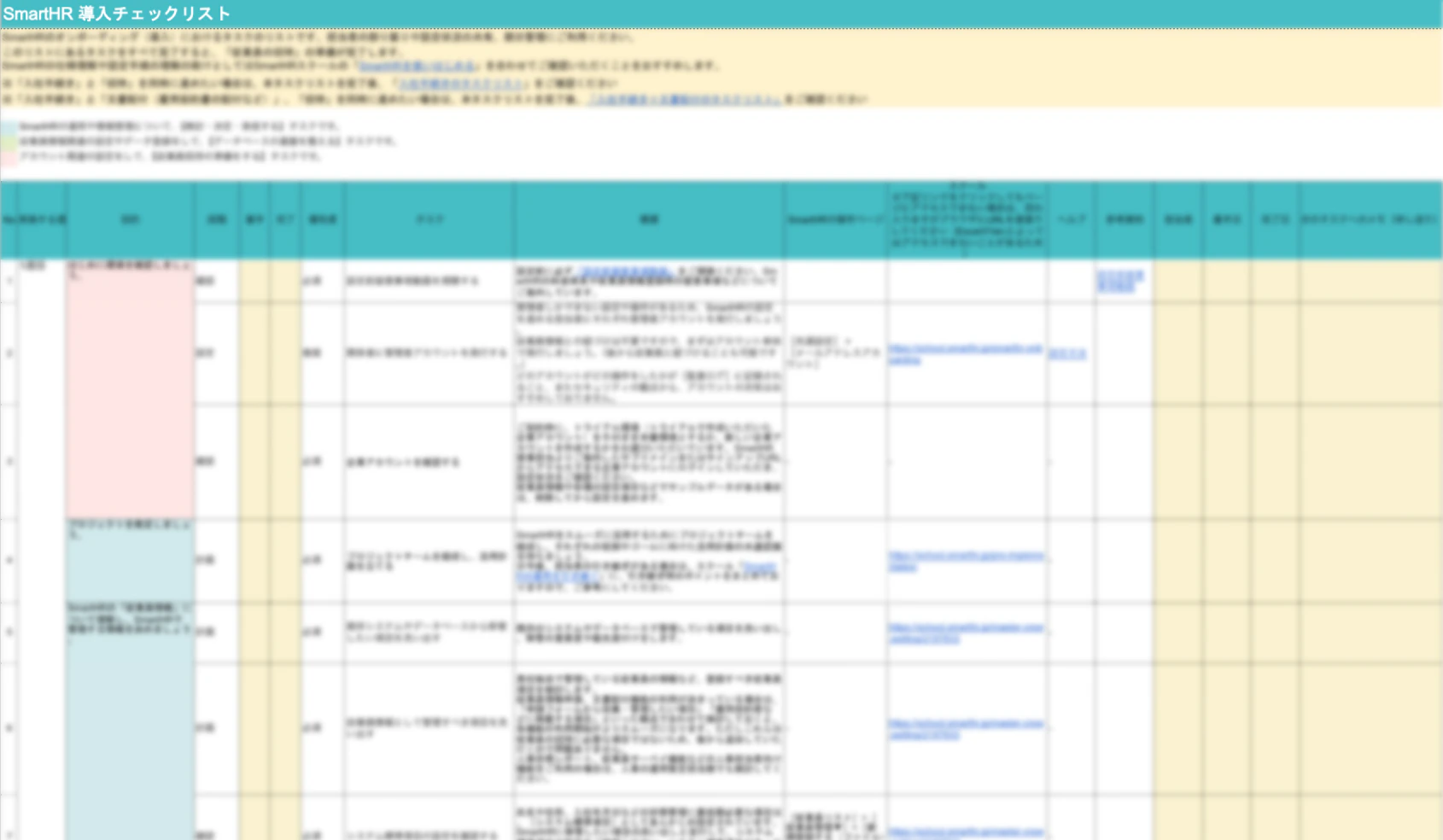

そのうえで、SmartHRが提供している「導入チェックリスト」や「人事評価機能のタスクリスト」、「SmartHRスクール」を徹底的に活用しました。なにをどの順番で準備すればいいのかが明確だったので、迷わず進められましたね。

また、必要なデータの洗い出しなどの準備を契約後すぐに進めていたことも大きかったです。なにより、「2月の評価で絶対に表計算ソフトでの運用はしたくない」という強い危機感が、私を突き動かしていました。

必要なときに、必要なかたちで、従業員データを見られる。戦略人事のスタートライン

実際に各機能を使ってみて、どのような効果を感じていますか? まずは人事評価機能についてお聞かせください。

大塚さん:現場の評価者からは「自分がつけた評価を把握しやすくなった」という声が上がっています。運用側としては、人事制度の急な変更があっても、評価項目や評価者を柔軟かつ迅速に修正できるようになったのが大きなメリットです。細かなものもふくめると頻繁に制度変更があり、従来のシステムでは都度システム部門に依頼が必要でした。今は私が手を動かせばすぐに対応できるので、今後もスピード感をもって人事制度と連動できるのはありがたいですね。

従業員サーベイ機能や人事労務レポート機能はいかがでしょうか。

大塚さん:従業員サーベイ機能も2025年2月から、従業員の定着を目的に活用を開始しています。これまではフォーム作成ツールで、設問などゼロから作成していましたが、SmartHRはテンプレートが豊富でフォーム作成の負担が少ないのがいいですね。そのほか、退職サーベイを実施して、対面による言いづらさを払拭したうえで、本質的な退職要因を収集しようと取り組んでいます。

また、従業員の入退社情報をSmartHRに登録したうえで、人事労務レポート機能で退職者のデータを可視化したところ、男女間で勤続年数に大きな差があることがわかりました。感覚ではわかっていたものの、データで見るとその差は約10年にのぼりました。そのなかでも、とくに港の拠点で、女性の平均勤続年数が極端に短くなる傾向がみられました。港の拠点は夜勤をふくむシフト勤務が基本です。ここからは推察ですが、子育てとの両立が難しく、キャリアをあきらめざるを得ない女性社員がいるのではないか、という仮説が立ちました。これは非常にもったいないことです。育児期間中は夜勤を免除する制度など、具体的な打ち手を考えるきっかけになりました。

これまで感覚的にとらえていた課題を、データで正確に把握することで、仮説にもとづいた戦略的な人事施策を考えられるようになりました。戦略人事のスタートラインに立てた実感があります。

キャリア台帳機能やスキル管理機能の活用状況についても伺えますか。

入社手続きもSmartHRを活用されているそうですね。

納得感のある異動計画で、従業員が生き生きと働ける環境を目指す

今後、活用していきたい機能や、実現したい人事戦略について展望をお聞かせください。

大塚さん:配置シミュレーション機能を活用し、データにもとづいた異動計画を実現していきたいと考えています。これまでは「配属から◯年経ったから」「ここの拠点でできるならほかの拠点でも対応できそう」といった経験や勘に頼った意思決定が少なくありませんでした。その結果、会社からの異動提示と本人の希望がミスマッチを起こすケースもありました。

今後は、キャリア台帳に蓄積した評価、スキル、資格、そして本人の意向といったデータを集約することで、納得感のある異動計画を立てていきたいですね。それによって、従業員一人ひとりが自律的にキャリアを歩めるようになり、エンゲージメントの向上、ひいては離職率の低下につながればと期待しています。

SmartHRを導入したことで、私たちはようやく戦略人事の入り口に立つことができました。これからもさまざまなデータを収集して従業員の声を拾い、従業員エンゲージメント向上、ネガティブな離職因子をひとつでも減らしていく。そうした取り組みを加速させていきたいです。

SmartHRの機能を活用しながら組織課題と向き合い、戦略人事をスモールスタートさせた取り組みは、多くの企業にとってモデルケースとなるのではと感じました。本日は貴重なお話をありがとうございました

※

掲載内容は取材当時のものです。

| 社名 | 新日本海フェリー株式会社 |

|---|---|

業種 | |

| 従業員数 | |

| 課題 | |

| 都道府県 | |

| 機能・サービス | |

機能の詳細を見る

お気軽にお問い合わせください

SmartHR導入に関するご相談、

見積もりのご依頼、

トライアルを受け付けています。