公開日:2025/10/10

従業員データの「あるある」分断問題とタレントマネジメントを成功に導く解決策

.png?w=1252&fm=webp)

目次

少子高齢化が進み、労働人口の減少が深刻な日本において、企業は優秀な人材の確保と定着が喫緊の課題となっています。2023年からの人的資本開示義務化も後押しとなり、「人材は資本である」という考え方が主流になりつつあります。このような背景から、従業員一人ひとりの能力やスキルを最大限に活かし、企業の成長につなげるタレントマネジメントが注目を集めています 。

しかし、多くの企業がタレントマネジメントを始めようとしたときに直面する大きな壁があります。それは、従業員データが部署や業務ごとにバラバラに存在し、必要な情報をすぐに活用できない「データの分断」という問題です。このコラムでは、タレントマネジメントを阻むデータ分断がなぜ起こるのか、それが引き起こす具体的な課題、そして解決への道筋を深掘りしていきます。

.png?w=1200&fm=webp)

お役立ち資料

タレントマネジメントの成否は『従業員データベース』にあり!

この資料でこんなことが分かります

- タレントマネジメントを成功させるには、採用時から現在までの幅広い従業員データを収集・管理し、活用できる仕組みが不可欠

- SmartHRでは、労務手続きなどを担う基幹システムが管理する「静的な情報」と、タレントマネジメントで必要となるスキルやキャリア志向といった「動的な情報」を一元化し、データの分断という構造的な課題を解決する。

- 集約された従業員データベースを活用することで、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた戦略的な人材配置や育成計画を立案できる。

タレントマネジメントに不可欠な多様なデータ

タレントマネジメントを効果的に進めるためには、従業員の多様なデータを網羅的に把握する必要があります。具体的には、以下のような情報が含まれます。

- 基本情報:氏名、性別、年齢、入社年月日、部署、雇用形態など

- キャリア:業務経験、キャリア希望、資格、スキル、研修受講歴など

- 評価・等級・昇格:過去の評価、面談メモ、等級や昇格の履歴など

- 勤怠・給与:給与・昇給履歴、残業時間、有給休暇取得数など

- 採用関連:採用区分、入社経路、面接時の評価など

- その他:エンゲージメントスコア、性格特性など

これらのデータは、採用から入社後まで、従業員のライフサイクル全体にわたって多岐にわたります。しかし、これらのデータが部門やツールをまたいで個別に管理されていることが、多くの企業でデータの分断を引き起こしています。

なぜデータの分断は起こるのか?

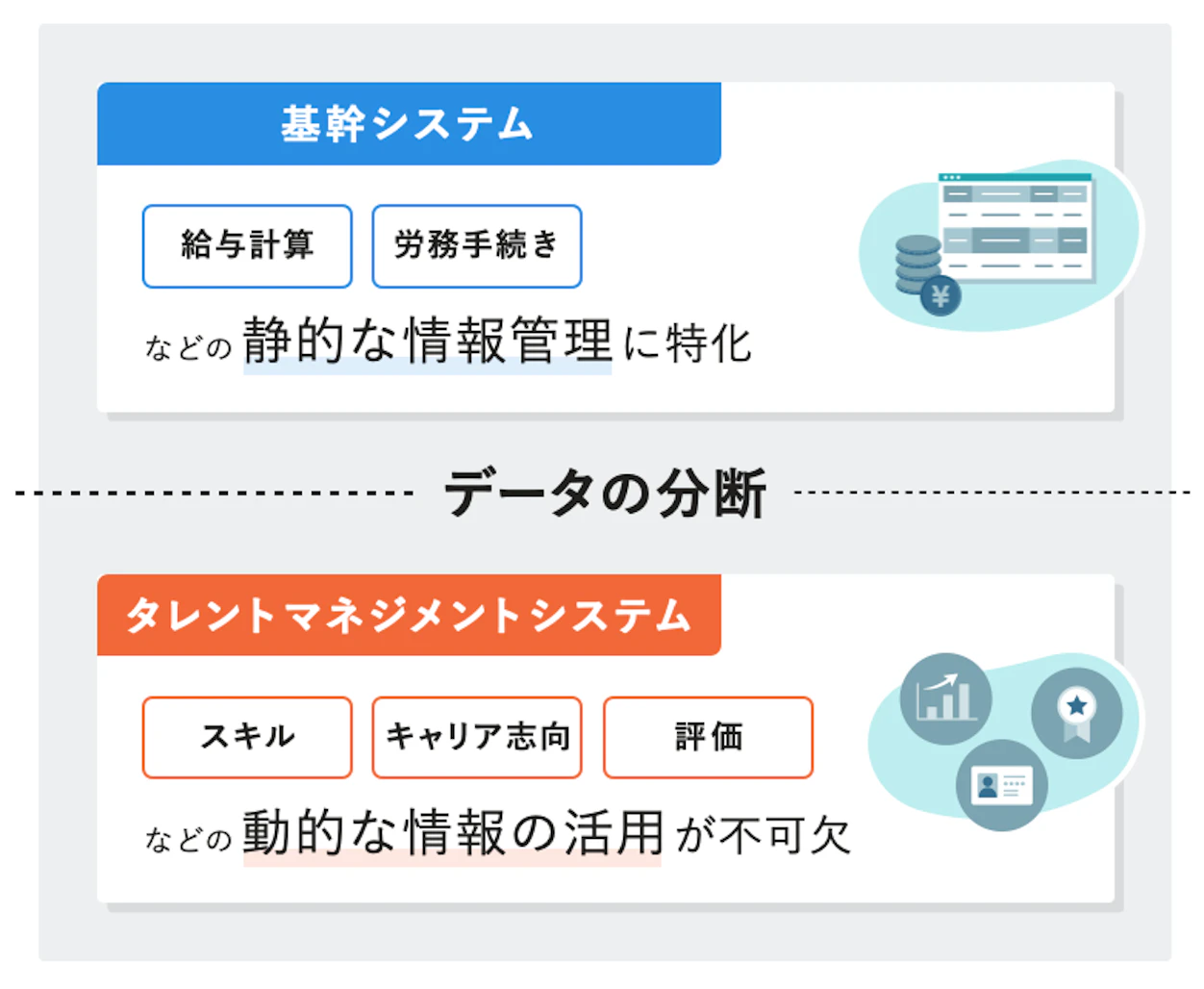

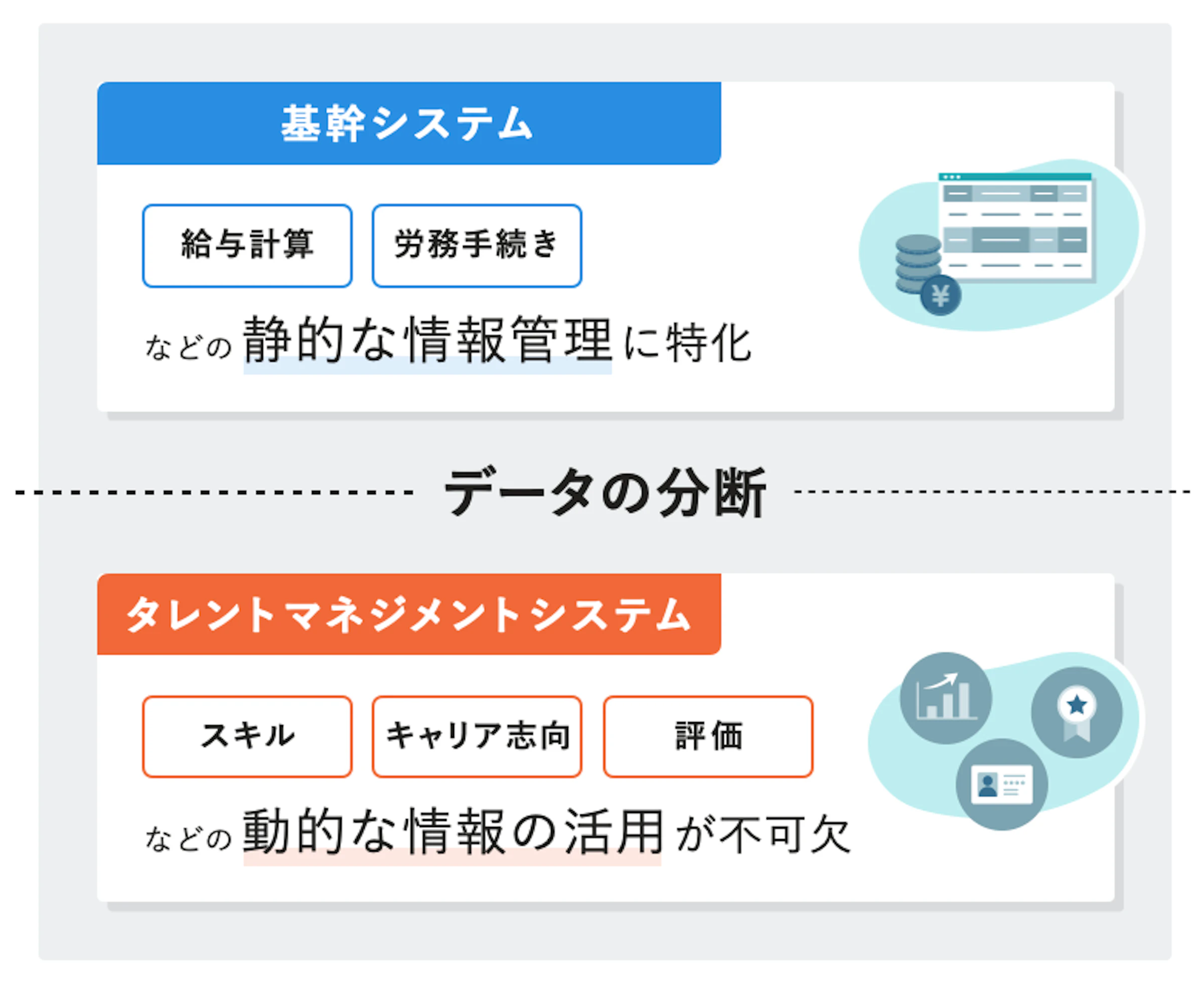

データの分断は、決して人為的なミスだけが原因ではありません。その背景には、基幹システムとタレントマネジメントシステムの役割の違いがあります。

多くの企業で使われている人事給与などの基幹システムは、給与計算や労務手続きといった、氏名、入社年月日、部署、雇用形態など「静的な情報」の管理に特化しています。一方、タレントマネジメントシステムは、従業員のスキルやキャリア志向、評価結果といった「動的な情報」を日々活用することが不可欠です。

このように、目的や管理するデータの種類が異なるため、それぞれが独立したシステムとしてデータを管理せざるを得ない構造になっているのです。

データの分断が引き起こす3つの問題

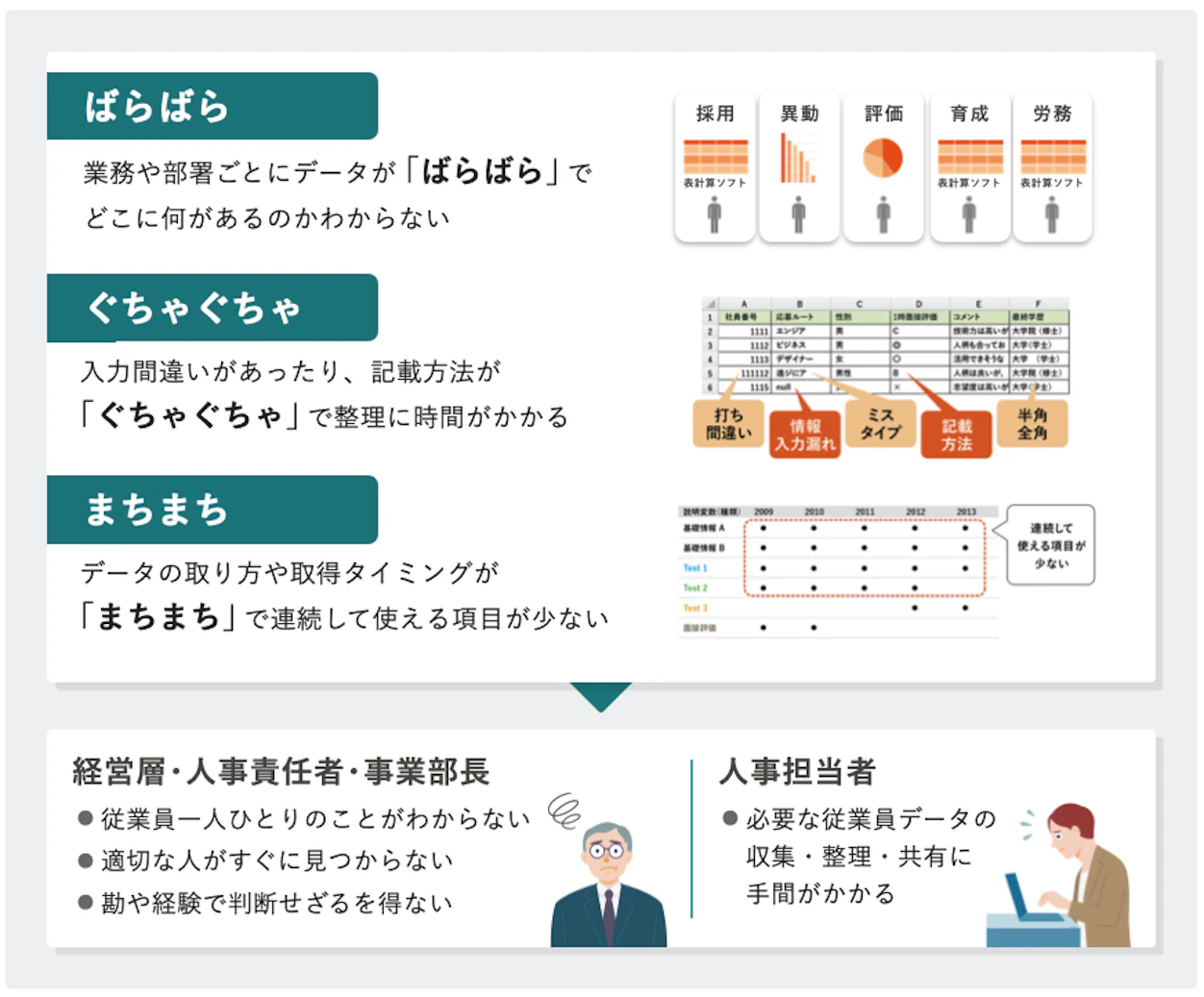

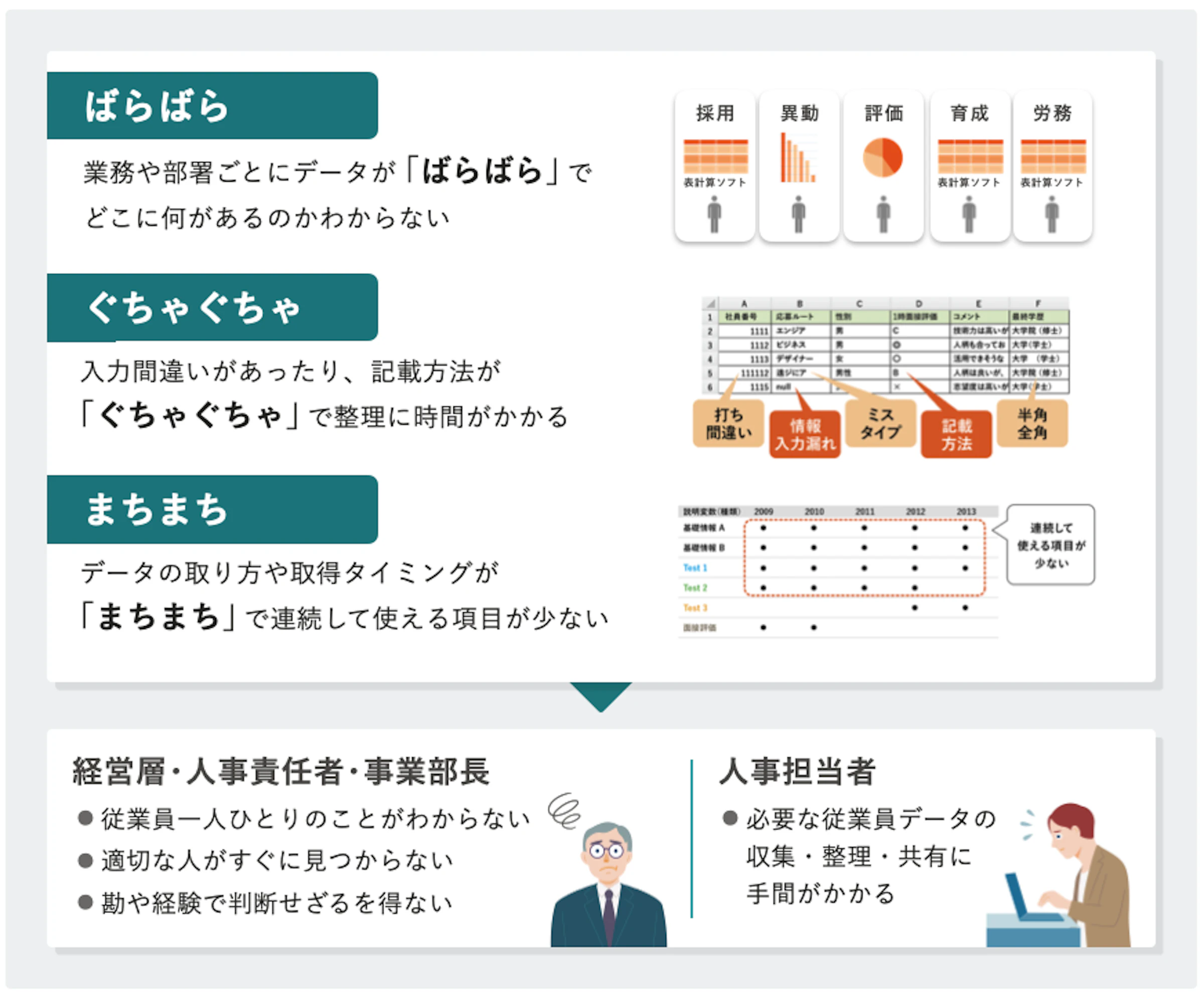

データの分断は、人事担当者や経営層に多くの負担を強いるだけでなく、タレントマネジメントそのものを頓挫させる原因となります。特に顕著で「あるある」な問題は、以下の3つに集約されます。

1. データが「ばらばら」で、どこに何があるか分からない

タレントマネジメントでは、採用、異動、評価、育成、労務など、さまざまな業務でデータが必要となりますが、それぞれのデータが部署や業務ごとに異なるシステムや表計算ソフトで管理されていることが少なくありません。その結果、「あの人のスキル情報ってどこにあるんだっけ?」「この給与支給データは最新版かな?」と、必要な情報を探すだけでも膨大な時間がかかってしまいます。

2. データの記載が「ぐちゃぐちゃ」で整理に時間がかかる

手作業でのデータ入力には、入力ミスや抜け漏れがつきものです。また、同じ項目でも「男性」「男」のように記載方法が統一されていなかったり、全角・半角が混在していたりするため、データを集約してもすぐに分析できる状態にはなりません。データのクレンジング(整理・修正)に多くの時間を費やし、タレントマネジメントの本質的な業務になかなか着手できない状況が生まれます。

3. データの取り方が「まちまち」で連続して使えない項目が多い

データ取得のタイミングや項目が業務ごとに異なっていることも、データの分断の要因です。例えば、採用時の情報、人事評価の結果、エンゲージメントサーベイの回答など、それぞれ独立したデータとして取得されるため、一人の従業員の情報を時系列で追って分析することが困難になります。これにより、データに基づいた客観的な人材分析ができず、経験や勘に頼った判断に陥りがちです。

業務ごとの具体的例

データ分断によって、日々の業務の中で以下のような非効率や問題が発生していないでしょうか?

人事評価業務

人事評価の準備段階で、人事給与システムから従業員の最新情報を抽出する際に、情報の抜け漏れや入力ミスが発生しがちです。また、評価期間中に異動や昇格があった場合、評価シートの再配布漏れや、古いシートに記入された評価を転記する手間が生じ、評価期間終了後に評価データを給与に反映し忘れデータに不一致が生じるリスクも高まります。

異動・配置検討業務

異動・配置を検討する際には、複数のシステムから情報を集約・照合するため、多くの時間と手間がかかります。データの情報が古いため、従業員の最新のスキルやキャリア志向が把握できず、ミスマッチな配置に繋がる可能性もあります。これにより、従業員のエンゲージメント低下や最悪の場合、離職を招くことにもなりかねません。

エンゲージメントサーベイ業務

サーベイ実施時には、基幹システムから最新の従業員情報を手動でインポートする必要があり、煩雑な作業とミスのリスクが伴います。また、組織改編の情報がリアルタイムに反映されず、誤った対象者にサーベイを送ってしまうこともあります。分析段階でも、データ統合に時間がかかり、古い情報に基づいた分析をしてしまうため、課題設定が的外れになり、根本的な原因にアプローチできないという問題も発生します。

解決策としてのSmartHR

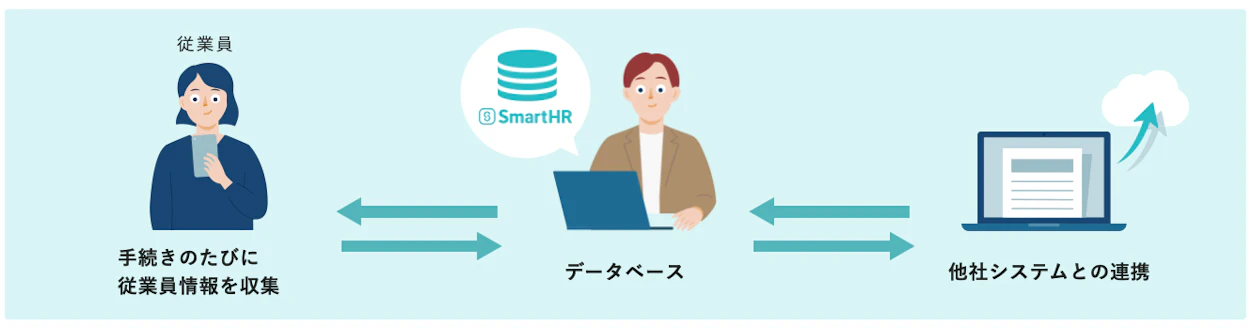

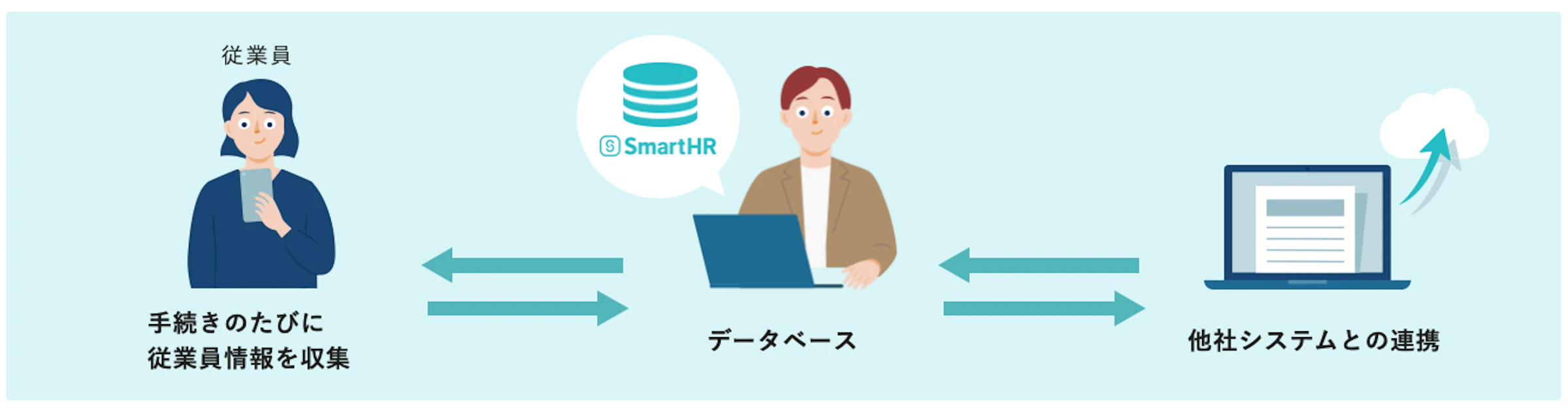

1. データの「ばらばら」問題

部署や業務ごとに分散していた従業員データの「ばらばら」問題は、SmartHRで一元化できます。基幹システムに存在する氏名や部署、勤怠・給与といった静的な情報と、SmartHRに蓄積されるスキルや評価結果、キャリア希望といった動的な情報を統合することで、すべての従業員データを一箇所で管理できる従業員データベースが構築されます。これにより、必要な情報を探す手間がなくなり、スムーズなタレントマネジメントが可能になります。

2. データの記載が「ぐちゃぐちゃ」問題

入力ミスや記載方法のばらつきによる従業員データの「ぐちゃぐちゃ」問題は、SmartHRをフロントシステムとして活用することで解決します。SmartHRは、従業員自身が入社手続きや年末調整などで情報を入力する仕組みを持っており、これにより正確な情報を自然と収集・蓄積できます。また、APIやCSV連携によって既存の基幹システムとのデータ連携もスムーズに行うことができます。これにより、人事担当者のデータ整理にかかる手間が大幅に削減され、より価値のある業務に集中できる環境が整います。

3. データの取り方が「まちまち」問題

データ取得のタイミングが異なり、連続した分析が難しい従業員データの「まちまち」問題も、従業員データベースの活用で解決できます。SmartHRは、入社手続きから評価、サーベイ、年末調整に至るまで、従業員のライフサイクル全体にわたる情報を一元的に蓄積します。これにより、過去の評価や異動履歴、スキル、キャリア希望などを時系列で追うことが可能になり、勘や経験ではなく、客観的なデータに基づいた人材の配置・育成・分析が可能になります。

.png?w=1200&fm=webp)

お役立ち資料

タレントマネジメントの成否は『従業員データベース』にあり!

この資料でこんなことが分かります

- タレントマネジメントを成功させるには、採用時から現在までの幅広い従業員データを収集・管理し、活用できる仕組みが不可欠

- SmartHRでは、労務手続きなどを担う基幹システムが管理する「静的な情報」と、タレントマネジメントで必要となるスキルやキャリア志向といった「動的な情報」を一元化し、データの分断という構造的な課題を解決する。

- 集約された従業員データベースを活用することで、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた戦略的な人材配置や育成計画を立案できる。

データベースの一元化がもたらすメリット

タレントマネジメントを成功させるためには、これらのデータの分断という構造的な課題を解決し、従業員データを一元管理することが不可欠です。すべての従業員データを一箇所に集約した従業員データベースを構築することで、さまざまなメリットが生まれます。

- 次世代の組織づくり

従業員データベースがあれば、「組織のいま」がデータで可視化されます。経営層や管理職は、勘や経験ではなく、客観的なデータに基づいて人材の発掘や育成の示唆を得られます。これにより、適切な人材配置や戦略的な人員計画が可能になります。 - 離職防止・人材育成

蓄積されたデータをもとに、離職リスクが高い従業員を早期に特定したり、個人のスキルやキャリア志向に合わせた育成プランを策定したりすることができます。これにより、不本意な離職を防止し、優秀な人材の定着率向上に繋がります。 - 業務効率化・ミス防止

データの散在が解消されることで、情報収集や転記、集計にかかっていた手作業の手間や時間が大幅に削減されます。これにより、人事担当者は本来の目的である「人事戦略」や「従業員へのフォロー」といった、より価値のある業務に集中できるようになります。

あせて読みたい

-

ヤフーが1年がかりで奮闘した「人事データの“三大疾病”」

ヤフーは、人事データ活用のために1年かけてデータベースを整理しました。勤怠や評価など部署ごとに分かれているデータや、入力ミスによるデータの不一致といった「人事データの三大疾病」に直面し、分析を一時停止してデータ整理に専念。その結果、一つのデータベースにデータを集約し、誰でも分析できる環境を構築しました。今後は、データをマネジャーと共有し、マネジメントに活用していくことを目指しています。

この記事は、人事データ整理におけるヤフーの具体的な取り組みについてお伝えします。

まとめ

タレントマネジメントは、企業の成長を左右する重要な経営戦略です。しかし、従業員データの分断という課題を放置したままでは、その効果を最大限に引き出すことはできません。

データの分断は、単なる非効率の問題ではなく、人材育成や組織運営の根幹を揺るがす深刻な課題です。これを解決するためには、従業員データを一元管理できるデータベースを構築することが不可欠です。

SmartHRのようなシステムを導入することで、煩雑なデータ収集・整理作業から解放され、より価値ある仕事に集中できる環境が整います。そして、蓄積されたデータは、離職防止、人材育成、業務効率化など、さまざまな形で企業の未来を支える強力な武器となるでしょう。

この記事をきっかけに、まずは自社のデータの「あるある」分断問題に向き合ってみてはいかがでしょうか。

.png?w=1200&fm=webp)

お役立ち資料

タレントマネジメントの成否は『従業員データベース』にあり!

この資料でこんなことが分かります

- タレントマネジメントを成功させるには、採用時から現在までの幅広い従業員データを収集・管理し、活用できる仕組みが不可欠

- SmartHRでは、労務手続きなどを担う基幹システムが管理する「静的な情報」と、タレントマネジメントで必要となるスキルやキャリア志向といった「動的な情報」を一元化し、データの分断という構造的な課題を解決する。

- 集約された従業員データベースを活用することで、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた戦略的な人材配置や育成計画を立案できる。

高度なスキルを持つ

専門スタッフが、

あなたのお悩みや不明点に

答えます。

お問い合わせ

お気軽にご相談ください

北原 詩緒里

株式会社SmartHR プロダクトマーケティングマネージャー。2012 年早稲田大学卒業後、IT ベンチャー企業に入社。営業や人事の経験を経て、新規事業の立ち上げに従事。人事として採用、研修・教育、評価、社内活性化・エンゲージメント向上の施策企画、配置異動検討等を経験。2021 年に SmartHR へ入社し、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の機能企画・開発を担当。人事での深い経験を生かし、蓄積された人事データの活用を実現する人材マネジメント機能の企画・開発に注力する。

SmartHRお役立ち資料集

この資料でこんなことが分かります

SmartHRの機能概要と導入メリット

従業員とのコミュニケーションを円滑にする機能

入社手続きのペーパーレス化で変わること

.png?fm=webp&w=1200&h=630)

フォームの入力欄が表示されない方は SmartHRお問い合わせフォーム新規タブまたはウィンドウで開く よりお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください

SmartHR導入に関するご相談、

見積もりのご依頼、

トライアルを受け付けています。